從“看天吃飯”到“知天而作”,科技正在全方位改變農業生產。作為其中最大的變量,突發氣象災害往往會讓農民望天興嘆。1日,來自北方的強寒潮已經入粵,全省氣溫開始下降,多地也啟動寒冷預警信號。據研判,本次寒潮過程是廣東省入冬以來最強的冷空氣,具有全省降溫急、最低氣溫低、冰霜凍范圍廣、海上陸地風力大的特點,對全省農業、林業、養殖業、畜牧業等有較大影響。

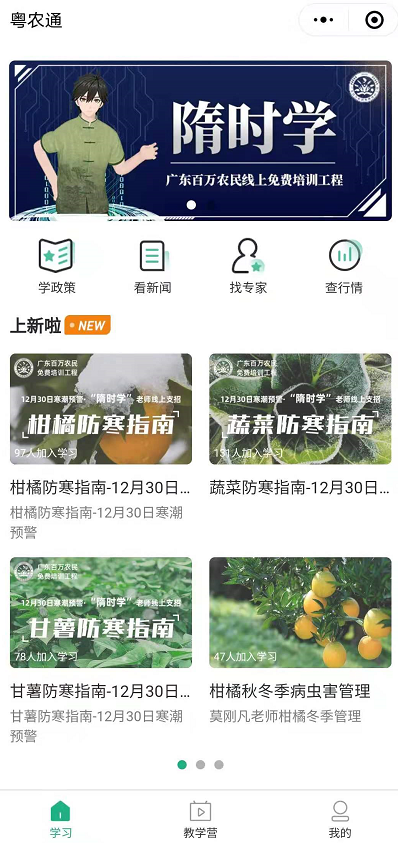

在常年溫暖的廣東,突發寒潮往往令農民瑟瑟發抖:這不僅是身體的條件反射,同時意味著一些農作物將面臨減產。面對這一突發情況,虛擬科學家“隋時學”迅速出動,接連發布甘薯、柑橘、蔬菜防寒指南,讓廣大農民第一時間了解防寒知識,及時采取措施防御災害。目前,“隋時學”已在廣東百萬農民免費培訓工程小程序“粵農通”上線”,通過農業大數據監測及分析、網絡直播、線上培訓課程等方式,匯聚農業數字化資源,實現帶領廣東百萬農民“隨時隨地、想學就學”的目標。

與傳統的農業防寒指南相比,“隋時學”掀起數字農業下的一場傳播革命,其主要特點如下:

第一,傳播速度更及時。每年寒潮來襲時,廣東都會編寫相關防寒防凍手冊,幫助指導農業生產防凍害;農業農村部門也會派專家深入生產第一線指導抗寒,有工作人員將防寒指南打印出來張貼到各個鄉鎮。這些得力舉措,無疑體現了農業農村部門的責任和擔當。作為對傳統宣傳形式的補充,“隋時學”在寒潮來襲時很快發布三條防御指南。這些內容通過手機第一時間傳到農民手中,為農民防御災害爭取更多時間。

第二,傳播內容更貼切。“隋時學”是一個虛擬人物,但他播報的內容卻是接地氣的農業防寒知識。在數字農業的語境中,“隋時學”通過大數據分析,就可反推出應該播報什么內容。比如,廣東目前當季的大宗農產品有甘薯、柑橘、菠蘿等,“隋時學”據此播報相關防寒知識,這些內容自然受到農民們的歡迎。

第三,傳播形式更新潮。如果僅從內容來看,“隋時學”的核心內容與傳統專家相差無幾。但隨著傳播形式的不斷演變,農民接收信息的途徑也發生很大變化。如果繼續沿用傳統宣傳方法,其傳播效果將大打折扣。面對廣大人民群眾日益豐富的知識口味,“隋時學”將原來的文字內容圖像化、視覺化,再加上活潑的人物形象,因此能在農村圈粉無數。

當然,在數字農業應急應運方面,“隋時學”只是牛刀小試,但這樣的探索無疑具有重要意義。至少它打開了智慧農業的一扇窗,外面有更大的世界等待我們探索。

搜一下

搜一下

粵公網安備 44132202100104號

粵公網安備 44132202100104號