當前,氣溫逐漸回升,各種野生菌類及植物進入生長旺盛期,也是河豚魚的產卵季節,其毒性最強,誤采誤食有毒野生蘑菇、斷腸草、河豚魚等引起食物中毒的事件時有發生。為預防誤食野生毒蘑菇、斷腸草、河豚魚等中毒事故的發生,縣市場監管局提醒:請廣大群眾以及餐飲單位不要自行采摘、食用、制售野生蘑菇、斷腸草、河豚魚等有毒食物。

一、充分認識毒蘑菇、斷腸草、河豚魚的危害

(一)野生毒蘑菇

一些野生的毒蘑菇與食用菇類外形相似,鑒別需要具備專業知識并借助一定的儀器設備,僅靠肉眼和根據形態、氣味、顏色等外貌特征難以辨別,極易誤食而引起中毒。

在野外,無毒的蘑菇往往與有毒的蘑菇混生,無毒蘑菇很容易受到毒蘑菇菌絲的沾染。甚至部分附生在有毒植物上的無毒蘑菇種類也可能沾染毒性。所以即便食用的是無毒品種的野生蘑菇,仍然會有中毒的危險。

不同種類的毒蘑菇所含毒素不同,引起的中毒癥狀也不同。野生蘑菇中毒的表現有:胃腸中毒型、神經精神型、溶血型、肝臟損害型、腎衰竭型、呼吸與循環衰竭型、光過敏性皮炎型等。其中,胃腸中毒型最為普遍,肝臟損害型致死人數最多。一般誤食毒蘑菇后,最短可以在10分鐘、最長在6-12小時后發病。如果食用野生蘑菇后出現頭昏、惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、煩躁不安、幻覺等中毒癥狀,要馬上催吐,并立即送醫。

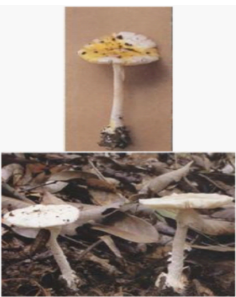

(二)斷腸草 斷腸草不屬于任何一種植物的正式名稱,而是各地民間用來稱呼某些有毒植物的俗名,其中最“聲名顯赫”的是鉤吻,又名大茶藥,全株有劇毒,主要的毒性物質是鉤吻生物堿,誤食者輕則呼吸困難,重則致命。鉤吻中毒的臨床表現以神經癥狀為主,主要包括呼吸麻痹、眩暈、言語含糊、肌肉弛緩無力、復視、視力減退、咽喉灼痛、吞咽困難、腹瀉腹痛、口吐白沫、惡心嘔吐等。

鉤吻常見于村旁、路邊、山坡草叢或灌木叢中,呈藤狀爬行生長,且埋于泥土的根系發達,常與周邊其他植物系纏繞共生,其花、根莖的形狀與一些常用藥材如“五指毛桃”“金銀花”“金鎖匙”等十分相似,對素來有采用中藥材泡酒或煲湯飲用習慣的廣東群眾來說,可能因誤挖鉤吻根系或混入鉤吻根系的樹根,用于浸泡藥酒或煲湯飲用而引起中毒,類似中毒案例時有發生。

二、切勿自行采摘食用野生蘑菇、野生植物

(一)不采摘。踏春郊游期間,廣大群眾不要因為好奇或為滿足口腹之欲采摘野生蘑菇或來源不明的蘑菇、野生植物等,由于鑒別毒蘑菇并不容易,廣大群眾不要輕易采摘。

(二)不購買。勿在路邊攤販購買蘑菇,即使在正規市場上購買野生蘑菇,也不能放松警惕,尤其是沒吃過或不認識的野生蘑菇,不要偏聽偏信,輕易買來食用。不要購買來源不明的中藥材。

(三)不食用。為避免食物中毒,家庭要慎食野生蘑菇。集體聚餐、餐飲服務、民俗旅游等不要加工食用野生蘑菇,以確保飲食消費安全。在自制藥酒和利用中藥材煲湯前,一定要詳細了解有關藥材的知識,并從正規渠道購買藥材,以確保健康和生命安全。

另外,食菌不宜喝酒,飲酒可能促進或加速某些毒素吸收,引起或加重中毒。

三、食品經營者要落實對食品進貨查驗

各類餐飲單位、食堂等食品經營者要落實主體責任,加強自我管理,嚴格把好原料進貨關,進貨渠道要正規,并做好原料進貨登記臺賬。 各類單位食堂,尤其是學校食堂嚴禁采摘、采購野生蘑菇、五指毛桃(易與鉤吻根莖混生),嚴禁使用野生蘑菇、野生五指毛桃作為食品原料;對可食用的蘑菇、藥食同源食材要嚴格挑選,做到不采集、不加工、不經營不認識的蘑菇,要確保在加工、經營的菌種中,沒有混入有毒物質。否則,要承擔相應的經濟與法律責任。

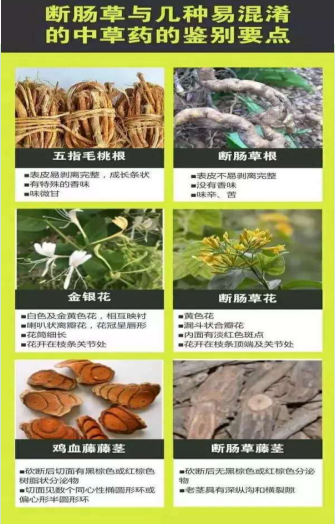

四、做好食物中毒應急處置

目前,對毒蘑菇、斷腸草等中毒尚無特效療法。一旦誤食野生蘑菇、野生鉤吻等野生植物后出現疑似中毒癥狀,不要慌亂,應盡早采用催吐等方法迅速排除毒素。同時,催吐后應盡快到醫院接受治療,并及時向當地衛生行政部門報告。就診時最好攜帶剩余蘑菇或野生植物樣品,以備進一步明確診斷,同時要警惕中毒“假愈期”,積極接受治療,觀察一段時間,確保病情穩定好轉再出院。

知多D:

一、野生蘑菇篇

1、毒蘑菇的識別誤區

根據傳統的個別簡單方法和特定經驗來識別不同地方復雜多樣的毒菌和食用菌是造成誤食中毒的原因之一。不要嘗試用聽來的所謂的“民間偏方”去分辨毒蘑菇,因為很多方法都是訛傳,沒有科學依據。即使是專家,在分辨的時候可能也需要用到專業的儀器才能將外形相似的品種分辨開來。關于毒蘑菇的N種錯誤說法:

錯誤說法1:顏色鮮艷的,或外觀好看的蘑菇有毒。

事實上色彩不艷、長相并不好的肉褐麟小傘、秋盔孢傘等卻極毒。廣東地區毒蘑菇中毒的第一殺手——白毒傘卻是純白色的,樸實無華。

錯誤說法2:毒蘑菇蟲蟻不食,有蟲子取食痕跡的蘑菇是無毒的。

事實上,很多對人有毒的蘑菇是其他動物的美食,比如豹斑鵝膏經常被蛞蝓取食。白毒傘也有被蟲嚙食的記錄。

錯誤說法3:毒蘑菇與銀器、大蒜、大米或燈芯草同煮可致后者變色;毒蘑菇經高溫烹煮或與大蒜同煮后可去毒。

毒蘑菇的毒素性質通常很穩定,一般的蒸煮燜燒等烹飪方法或曬干加工均不能把毒素去除。

錯誤說法4:受傷變色、流汁液者有毒。

其實這并不絕對,像松乳菇、紅汁乳菇受傷處及乳汁均變藍綠色,卻是味道鮮美的食用菌。

錯誤說法5:毒蘑菇往往有鱗片、粘液,菌桿上有菌托和菌環。

很多毒蘑菇并沒有獨特的形態特征,如亞稀褶黑菇,沒有菌托、菌環和鱗片,顏色也很樸素,誤食會導致溶血癥狀,嚴重時可能因器官衰竭致死。另一方面,這條標準讓很多可食蘑菇躺著也中槍。例如,常見食用菌中大球蓋菇有菌環、草菇有菌托、香菇有毛和鱗片。

2、我省常見的野生毒蘑菇類型

廣東常見劇毒蘑菇種類有白毒傘(致命鵝膏)、灰花紋鵝膏、黃蓋鵝膏白色變種、粘蓋包腳菇、簇生沿絲傘(簇生黃韌傘)。

(一)白毒傘

在廣東地區,導致中毒人數最多的兩種蘑菇分別是白毒傘(致命鵝膏)和鉛綠褶菇,其中白毒傘又是毒性最強的。白毒傘的白色菌體幼時卵形,后菌蓋展開成傘狀。常在黧蒴樹樹蔭下群生或散生,大量生長于春季溫暖多雨的3~4月,5~7月也少量出現。

(白毒傘圖片1)

(白毒傘圖片2)

(二)灰花紋鵝膏:

(灰花紋鵝膏1)

(灰花紋鵝膏2)

(黃蓋鵝膏白色變種)

(粘蓋包腳菇)

二、斷腸草篇

三、河豚魚篇

河豚魚,又稱“河鲀魚”、“氣泡魚”、“氣鼓魚”等。因含有河豚毒素,食用后易中毒而導致神經麻痹,進而發生頭暈、嘔吐、口唇及手指麻木、全身無力等癥狀,嚴重者危及生命。目前尚無特效的解毒藥和治療方法。

搜一下

搜一下

粵公網安備 44132202100104號

粵公網安備 44132202100104號