財政收入與地區(qū)生產(chǎn)總值同為反映宏觀經(jīng)濟運行狀況的指標,財政收入[1],是指政府為履行其職能、實施公共政策和提供公共物品與服務需要而籌集的一切資金的總和。生產(chǎn)總值(GDP)是指在一定時期內(nèi),一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟中所生產(chǎn)出的全部最終產(chǎn)品和勞務的價值,它不但可反映一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟表現(xiàn),更可以反映一國或地區(qū)的國力與財富。本文通過分析近十年來的相關統(tǒng)計數(shù)據(jù),對兩者之間的關系進行相關分析,結果顯示,兩者之間相互依存、均衡增長,財政收入隨GDP增加而增加。

一、相關分析

(一)財政收入與GDP的發(fā)展分析

1、比重分析:從全市情況看,2013年全縣GDP[2]、財政收入總量均在全市七縣區(qū)中排第四位,但財政收入占GDP的比重僅排在第五位,低于全市平均水平4.43個百分點,顯示經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量欠憂,產(chǎn)業(yè)結構需加快轉(zhuǎn)型升級(詳見表1)。

表1:2013年全市各縣區(qū)財政收入占GDP比重

單位:億元;%

|

地 區(qū) |

地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) |

財政收入 |

財政收入占GDP比重 |

|

全市 |

2368.03 |

250.11 |

10.56 |

|

博羅縣 |

445.34 |

27.32 |

6.13 |

|

惠城區(qū) |

501.00 |

121.02 |

24.16 |

|

惠陽區(qū) |

290.44 |

27.91 |

9.6 |

|

惠東縣 |

383.32 |

23.26 |

6.07 |

|

龍門縣 |

115.71 |

7.72 |

6.67 |

|

大亞灣區(qū) |

468.61 |

29.81 |

6.36 |

|

仲愷區(qū) |

530.88 |

13.06 |

2.46 |

從歷史發(fā)展看,財政收入占GDP比重逐年提升。2004年全縣財政收入占GDP的比重為2.71%,并呈逐年上升趨勢,到2013年所占比重為6.13%,比2004年提高了3.42個百分點。

2、增長分析:從近十年的情況看,財政收入增幅均快于GDP增幅,其中,有9年的增幅均超過20%以上,最高的為2007年,增幅高達34.5%,2004-2013年財政收入年平均增長25.1%,扣除平均價格漲幅2.5%,增幅為22 %,快于GDP的年均增幅(14.8%)7.2個百分點。

(二)財政收入與GDP絕對額的計量分析

為了提高分析結果的準確度,這里我們結合近三十年來全縣財政收入與地區(qū)生產(chǎn)總值的發(fā)展情況,以地區(qū)生產(chǎn)總值GDP為自變量,財政收入為因變量,利用Eviews建立計量經(jīng)濟模型,進一步分析兩者之間的數(shù)量關系。

表2:1984-2013年全縣地區(qū)生產(chǎn)總值及財政收入

單位:萬元

|

年 份 |

財政收入(Y) |

GDP(X) |

年 份 |

財政收入(Y) |

GDP(X) |

|

1984 |

1279 |

32935 |

1999 |

15500 |

752156 |

|

1985 |

1241 |

37906 |

2000 |

19859 |

812576 |

|

1986 |

1928 |

42667 |

2001 |

25434 |

904780 |

|

1987 |

2555 |

53396 |

2002 |

25029 |

980208 |

|

1988 |

4233 |

81724 |

2003 |

29130 |

1090364 |

|

1989 |

4070 |

89821 |

2004 |

34533 |

1276191 |

|

1990 |

4737 |

104050 |

2005 |

42204 |

1449504 |

|

1991 |

6579 |

122078 |

2006 |

56056 |

1650825 |

|

1992 |

6974 |

151839 |

2007 |

75369 |

1983404 |

|

1993 |

11835 |

244212 |

2008 |

100183 |

2292291 |

|

1994 |

11057 |

331982 |

2009 |

123769 |

2526704 |

|

1995 |

11316 |

430734 |

2010 |

150184 |

2948188 |

|

1996 |

11548 |

532060 |

2011 |

183584 |

3475507 |

|

1997 |

11589 |

597458 |

2012 |

220340 |

4000879 |

|

1998 |

13635 |

685640 |

2013 |

273250 |

4453407 |

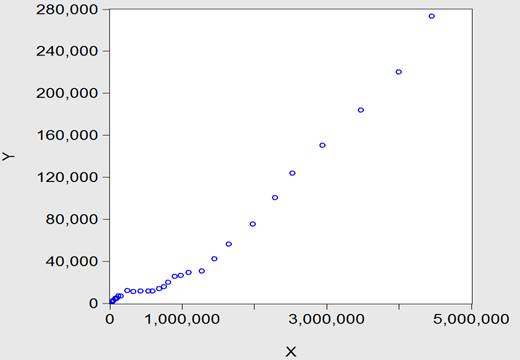

根據(jù)表2數(shù)據(jù),得出財政收入與GDP的相關圖形。

圖1:財政收入與GDP的相關圖形

由圖1可以看出,財政收入與GDP兩者之間的關系,說明財政收入取決于GDP的值,隨著GDP的增加財政收入也是增加的,并且兩者之間基本呈線性關系,因此可以將模型初步設定為一元線性函數(shù)模型。現(xiàn)以財政收入(Y)為因變量,GDP(X)為自變量,建立一元回歸模型:Y=a+bX+e,其中:a,b為回歸系數(shù),e為隨機變量。用Eviews軟件進行回歸分析,得出全縣財政收入模型的估計式為:y=0.056x-14014.9,模型結果估計表明,近三十年來,全縣GDP每增加100萬元,財政收入將增加5.6萬元,表明財政收入隨GDP增加而增加。

說明財政收入與GDP的關系中95.26%可由財政收入同GDP的依存關系來解釋,只有4.74%屬于隨機因素的影響,顯示該回歸線擬合效果較好。

說明財政收入與GDP的關系中95.26%可由財政收入同GDP的依存關系來解釋,只有4.74%屬于隨機因素的影響,顯示該回歸線擬合效果較好。

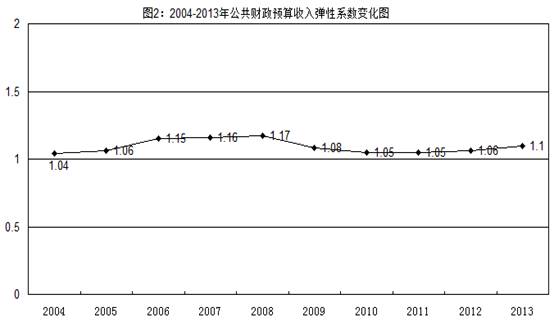

(三)財政收入對GDP增長的彈性分析

為了探究財政收入和GDP增長速度是否同步協(xié)調(diào),采用財政收入彈性系數(shù),即財政收入增長速度與GDP增長速度的比率。當彈性系數(shù)小于1為缺乏彈性,說明財政收入增長慢于GDP增長;彈性系數(shù)大于1為富有彈性,說明財政收入增長快于GDP增長。

由圖2可以看到,近十年來, 2004年以來,財政收入彈性系數(shù)均大于1,最高的是2008年,為1.17,表示GDP增長1個百分點,財政收入相應增長1.17個百分點。

(四)重點行業(yè)稅負與GDP分析

稅收是財政收入的主要來源,因此分析稅收與GDP的比例關系依然非常重要。

表3:2013年各行業(yè)增加值和稅收占總量的比重及貢獻

|

GDP構成 |

GDP各行業(yè)比重(%) |

GDP各行業(yè)貢獻(%) |

稅收各行業(yè)比重(%) |

稅收各行業(yè)貢獻(%) |

單位增加值稅收(%) |

|

第一產(chǎn)業(yè) |

9.5 |

2.7 |

0.5 |

1.0 |

0.55 |

|

第二產(chǎn)業(yè) |

52.5 |

68.0 |

62.5 |

50.0 |

12.19 |

|

工業(yè) |

50.3 |

67.3 |

52.8 |

34.4 |

10.75 |

|

建筑業(yè) |

2.2 |

0.6 |

9.7 |

15.6 |

46.20 |

|

第三產(chǎn)業(yè) |

38.0 |

29.4 |

37.0 |

49.0 |

9.96 |

|

交通運輸、倉儲及郵政業(yè) |

8.5 |

7.9 |

0.8 |

0.7 |

1.0 |

|

批發(fā)零售業(yè) |

6.4 |

4.4 |

4.8 |

3.3 |

7.64 |

|

住宿和餐飲業(yè) |

1.9 |

0.3 |

0.8 |

-0.6 |

4.11 |

|

金融業(yè) |

2.0 |

0.3 |

3.6 |

10.4 |

18.32 |

|

房地產(chǎn)業(yè) |

6.6 |

6.1 |

19.7 |

30.2 |

30.44 |

|

其他服務業(yè) |

12.5 |

8.4 |

7.2 |

5.1 |

5.93 |

從比重看:GDP的三大產(chǎn)業(yè)結構為:9.5:52.5:38.0,稅收的三大產(chǎn)業(yè)結構則為0.5:62.5:37.0,兩者之間的產(chǎn)業(yè)構成,除第三產(chǎn)業(yè)較為一致外,第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)的比重差異較大。從第三產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結構看,房地產(chǎn)業(yè)占GDP與稅收各自的比重波動幅最大,兩者之間相差13.1個百分點(詳見表3)。

從貢獻看:GDP增長主要依靠工業(yè)的拉動,而稅收的增長則是二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)拉動。2013年全縣GDP增幅為12.5%,第二產(chǎn)業(yè)對GDP增長的拉動率和貢獻率分別為8.5%和68%,其中工業(yè)的拉動和貢獻率為8.4%和67.3%。稅收方面,2013年,全縣稅收總收入45.6億元,增長22.3%,其中,第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的貢獻率分別為50%和49%,稅收增長體現(xiàn)為協(xié)調(diào)同步增長,優(yōu)于GDP主要依靠工業(yè)拉動的單一式的增長。

從單位GDP創(chuàng)稅看:不同產(chǎn)業(yè)對稅收的貢獻不同,單位稅收的稅收含量不等,按產(chǎn)業(yè)對稅收貢獻的大小看,二產(chǎn)最大(創(chuàng)稅率12.19%)、三產(chǎn)次之(創(chuàng)稅率9.96%)、一產(chǎn)最小(創(chuàng)稅率0.55%);從具體行業(yè)來看,建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)創(chuàng)稅率最為突出,單位GDP稅收為分別為46.2%和30.44%;而相應對GDP貢獻最大的工業(yè),單位GDP稅收僅為10.75%。

二、分析結論

通過以上分析,初步得出以下結論:

1、通過對財政收入與GDP增長的歷史發(fā)展情況以及計量檢驗分析,發(fā)現(xiàn)兩者之間存在依存關系,表明財政收入與GDP增長長期存在均衡增長關系。

2、GDP對財政收入的邊際貢獻率為0.056,表明GDP平均每增加100萬元,財政收入將增加5.6萬元,財政收入隨GDP增加而增加。

3、全縣財政收入占GDP比重逐年穩(wěn)步提升,但財政收入占GDP比重在全市的排位低于GDP在全市的排位,并且低于全市平均水平。

4、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)以及建筑業(yè)的創(chuàng)稅率明顯優(yōu)于其他行業(yè)。

三、協(xié)調(diào)財政收入與經(jīng)濟增長的建議

1、大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),提升經(jīng)濟發(fā)展效益。從近幾年全縣經(jīng)濟發(fā)展特點來看,經(jīng)濟增長主要是依靠工業(yè)單極拉動,作為經(jīng)濟增長的另一引擎,第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不盡人意,特別是今年以來,第三產(chǎn)業(yè)增加值只有個位數(shù)增長。對此,我們要大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),從而達到直接提升經(jīng)濟增長效益以及增加財政收入。一是依托強大制造業(yè)基礎,重點發(fā)展為之服務的包括運輸與物流服務業(yè)、信息服務業(yè)、金融服務業(yè)、科技服務業(yè)、商務服務業(yè)等生產(chǎn)性服務業(yè);二是依托“環(huán)羅浮旅游專線”的開通,加快發(fā)展與旅游相關聯(lián)的配套產(chǎn)業(yè),如星級酒店業(yè)、餐飲業(yè)、娛樂以及相關文化展銷業(yè);三是依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)資源特色,發(fā)展特色第三產(chǎn)業(yè)。如,東部鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品充足、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美,我們應抓住人們對綠色生態(tài)食品的熱捧心態(tài),利用優(yōu)越的地理位置和大城市的輻射拉動力,發(fā)展具有一定規(guī)模的農(nóng)產(chǎn)品對接超市,供應大中城市超市批發(fā)零售。

2、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,壯大經(jīng)濟總量。以抓好重大平臺建設、重大產(chǎn)業(yè)建設以及重點企業(yè)培育為契機,加快發(fā)展經(jīng)濟、做大做強GDP“蛋糕”,同時加快經(jīng)濟結構調(diào)整步伐,切實轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式,加快改造提升傳統(tǒng)的老舊工業(yè),培育發(fā)展壯大裝備制造、電子科技、新型材料以及旅游業(yè)等新興產(chǎn)業(yè),為全縣的財源建設增添新的亮點。

3、大力發(fā)展總部經(jīng)濟。總部經(jīng)濟是指通過營造良好的投資和生活環(huán)境,吸引跨國公司、大型企業(yè)集團總部或分支機構、中小企業(yè)入駐,將創(chuàng)意、決策、指揮等全局性戰(zhàn)略范疇工作的關聯(lián)環(huán)節(jié)聚集,發(fā)揮集聚效應和擴散效應,將企業(yè)核心設置在中心區(qū)域,生產(chǎn)加工基地則分布于成本較低的周邊地區(qū)或外地,從而形成合理的價值鏈分工的經(jīng)濟活動的統(tǒng)稱。總部經(jīng)濟對于開拓空間、聚焦經(jīng)濟要素、提高業(yè)態(tài)檔次、擴大經(jīng)濟總量、加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,保持穩(wěn)步健康增長有著不可替代的重要作用。我們要結合歷史名城、羅浮名山、東、西部園區(qū)平臺等優(yōu)勢,加大對博羅整體形象的宣傳推廣,同時在政策扶持、人才引進等方面給予優(yōu)惠,引導大型企業(yè)來博羅設立總部或是地區(qū)總部,提升經(jīng)濟增長競爭力。

撰稿:余日光

[1] 文章中的“財政收入”是指“公共財政預算收入”。

[2] 2013年全市及各縣區(qū)GDP數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)。

搜一下

搜一下

粵公網(wǎng)安備 44132202100104號

粵公網(wǎng)安備 44132202100104號