2011年,是“十二五”開局之年。一年來,縣委、縣政府按照“以人為本、生態優先、文化引領”的發展思路,深入實施《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要》,加快轉型升級,努力建設幸福博羅,全縣經濟社會保持了良好發展勢頭。

一、綜 合

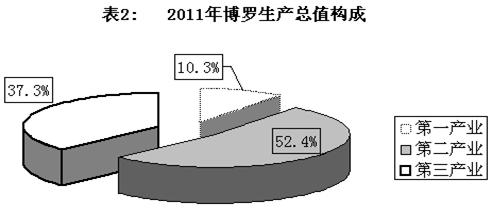

據市統計局初步核算,2011年全縣實現地區生產總值354.43億元,增長16.8%。其中第一產業增加值36.35億元,增長6.5%;第二產業增加值185.71億元,增長19.3%;第三產業增加值132.37億元,增長16.1%。三大產業結構由上年的10.6:52.3:37.1調整為10.3:52.4:37.3,人均生產總值達33988元(按常住人口計算),折合5394美元,增長13.9%。

全年城鎮新增就業崗位10493個,其中公益性崗位165個;全縣農村富余勞動力轉移10066人;年末城鎮登記失業人數2406人,失業率控制在2.1%以內。

全縣地方財政一般預算收入18.36億元,增長28.6%,人均預算內財政收入1760元。稅收總收入30.92億元,增長24.4%,人均稅賦2965元;其中,國稅收入16.83億元,增長20.5%;地稅收入14.09億元,增長29.4%。

表3:

經濟社會發展中存在的主要問題:產業結構仍不夠合理、自主創新能力不強、自主品牌不多,城鄉發展和區域發展不協調等深層次矛盾依然存在,通脹壓力、國際經濟復蘇步伐放緩等國內外因素帶來新的困難和挑戰,企業資金鏈緊張,資源、環境約束加劇,保障和改善民生及維護社會穩定壓力增大,等等。

二、農 業

全年糧食作物播種面積47.6萬畝,比上年增加35畝。油料種植面積9.75萬畝,增長1.6%;蔬菜種植面積43.63萬畝,增長4.3%。

全年糧食產量16.1萬噸,增長4.3%;油料產量1.55萬噸,增長2.4%;蔬菜產量65.9萬噸,增長6.8%。

全年肉類總產量8.52萬噸,增長3.4%;其中豬肉產量6.2萬噸,增長4.8%;禽肉產量2.16萬噸,下降0.5%。

表4:2011年主要農產品產量

|

類別 |

單位 |

實績(萬噸) |

增幅(%) |

|

糧食產量 |

萬噸 |

16.1 |

4.3 |

|

油料產量 |

萬噸 |

1.55 |

2.4 |

|

蔬菜產量 |

萬噸 |

65.9 |

6.8 |

|

肉類產量 |

萬噸 |

8.52 |

3.4 |

|

豬肉產量 |

萬噸 |

6.2 |

4.8 |

|

禽肉產量 |

萬噸 |

2.16 |

-0.5 |

農業科技創新加快推進。全縣共有各級農業龍頭企業43家,順利通過2010年基層農技推廣體系改革與建設示范縣項目驗收,并在全縣建立10個農業科技試驗示范基地。龍華鎮山前荔枝基地入選全國熱帶作物標準化生產示范園。

生態建設邁出堅實步伐,“千村家園、萬村綠”建設穩步推進。全年森林面積186.7萬畝,比上年增加1.77萬畝,林木蓄積量561.

三、工業和建筑業

2011年,全縣完成工業增加值177.33億元,增長20%,對GDP的貢獻率達59.4%,拉動GDP增長10個百分點。其中規模以上工業增加值152.78億元,增長25.4%。

分經濟類型看。股份制企業成為工業經濟增長的領頭羊,完成增加值45.55億元,增長速度達29.3%,比規模以上工業快3.9個百分點;從增加值總量上看,外商及港澳臺商投資企業占據了工業總量的半壁江山,完成增加值100.45億元,增長24.8%,占規模以上工業增加值的65.7%;其他經濟類型企業完成增加值5.25億元,增長13.6%。

分企業規模來看,小型企業成為拉動工業增長的引擎。小型企業完成增加值87.13億元,增長36.7%,拉動GDP增長7.5個百分點。

分行業來看,電子信息產業保持快速增長。電子信息產業實現增加值56.42億元,增長26.6%,占規模以上工業增加值37%,增速和比重同比均提高了1個和0.5個百分點,電子信息產業中,增幅最快的是通信設備、計算機及其他電子設備制造業,增幅為42.6%。

分產品產量看,表和發電量成為規模以上工業主要產品產量增長的亮點,全年分別生產103.3萬只和48671萬千瓦時,分別增長39.7%和36.8%。

|

表5:規模以上工業企業主要產品產量 | ||

|

| ||

|

指 標 名 稱 |

產量 |

增長(%) |

|

發電量(萬千瓦時) |

48671 |

36.8 |

|

糖(噸) |

5463 |

-3.5 |

|

服裝(萬件) |

4177.6 |

16.1 |

|

皮革鞋靴(萬雙) |

856.4 |

20.8 |

|

紙制品(噸) |

29575 |

2.7 |

|

涂料(噸) |

6129 |

5.8 |

|

中成藥(噸) |

2436 |

9.8 |

|

塑料制品(噸) |

16217 |

-4.8 |

|

水泥(萬噸) |

568.4 |

6.7 |

|

表(萬只) |

103.3 |

39.7 |

全年完成建筑業增加值8.38億元,增長5.8%。房屋建筑面積1079.62萬平方米,增長42.1%;房屋竣工面積194.41萬平方米,增長35.8%;商品房銷售面積98.99萬平方米,增長55.1%;商品房銷售額40.65億元,增長105.6%,增幅同比提高57.4個百分點。

四、固定資產投資

全年固定資產投資131.43億元,增長25.9%。其中城鎮固定資產投資113.67億元,增長48.6%,城鎮投資中房地產投資是主力,全年完成房地產投資45.68億元,增長83.8%;農村固定資產投資17.76億元,下降36.3%。

分三次產業看,投資結構進一步優化。2011年一、二、三產業投資構成比例為0.3:40.2:59.5,與2010年的0.1:41.1:58.8對比,第一、三產業比重上升0.2個和0.7個百分點,第二產業下降0.9個百分點。

重大項目建設加快推進。全縣54項重點項目共完成投資57.63億元,占固定資產投資的43.8%,完成計劃的114.1%。

表6:

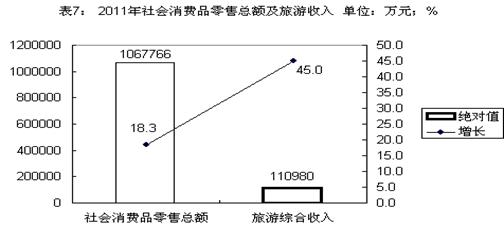

五、國內貿易和旅游

全年社會消費品零售總額106.78億元,增長18%。分城鄉看,城鎮是消費品主要市場,城鎮消費品零售額85.51億元,占社會消費品零售總額的80.1%,增長18.1%;農村消費品零售額21.26億元,占總額的19.9%,增長17.5%。分行業看,批發零售業是全縣消費市場發展的領頭羊,批發和零售業零售額99.6億元,增長18.3%;住宿和餐飲業零售額7.17億元,增長14.0%。

全年實現商品銷售總額125.51億元,增長17%。其中批發業45.6億元,增長17.4%;零售業79.91億元,增長16.8%。

全年接待國內外游客519.11萬人次,增長21.0%;實現旅游綜合收入11.1億元,增長45%,上繳稅金2264萬元,增長21%。

六、對外經濟

全縣外貿進出口總額33.67億美元,增長22.8%。其中:進口總額11.96億美元,增長8.5%;出口總額21.71億美元,增長32.4%,從貿易方式看,一般貿易出口4.69億美元,增長24.7%;來料加工出口1.07億美元,下降6.1%;進料加工出口15.95億美元,增長38.7%。

全年外商直接投資68宗,增長30.8%,外商直接投資合同外資金額2.92億美元,增長53.7%,外商直接投資實際利用外資2.5億美元,增長10.6%。

七、民營經濟

2011年全縣民營經濟繼續保持較快發展,初步核算全年完成民營增加值171.09億元,增長17.8%,占全縣GDP的48.3%,比上年提高0.7個百分點。其中民營經濟完成稅收16.53億元,占全縣稅收的53.4%,增長33.7%;年末私營企業與個體工商戶39896戶,其中本期開業6227戶;私營企業與個體工商戶注冊資本達114.3億元,其中本期開業注冊資金13.96億元。

|

表8: 2011年民營經濟情況 | |||

|

指 標 |

單 位 |

累 計 |

增長(%) |

|

民營經濟增加值 |

萬元 |

1710929 |

17.8 |

|

私營企業 |

戶 |

4908 |

15.8 |

|

個體工商戶 |

戶 |

34988 |

4.4 |

八、社會建設、交通和郵電

2011年榮獲“廣東省創建文明縣城工作先進縣城”稱號,同時啟動了以大部門體制為重點的黨政機構改革,全縣黨政機構調整為28個,精簡壓縮黨政機關事業機構11個。

2011年年底,連接博羅縣城與湖鎮、柏塘、橫河等鎮的重要通道,博羅中部通道(X217線和Y005線)改造竣工通車。全年交通運輸、倉儲和郵政業實現增加值28.33億元,增長20.4%。

全年完成郵電通信業務收入3.54億元,增長5.7%,其中電信業務收入3.16億元,增長7.1%;郵政業務收入0.38億元,下降5%。年末電話用戶達到20.29萬戶,其中固定電話18.94萬戶。

九、金融業

年末全縣金融機構各項存款余額291.97億元,增長16.3%。其中城鄉居民儲蓄存款余額206.4億元,增長16.3%;金融機構各項貸款余額102.15億元,增長19.2%;短期貸款10.54億元,增長34%。

十、科學技術和教育

全年獲得專利授權量396件,累計獲得專利授權量2238件,其中發明專利44件,授權發明專利18件。

全縣獲得各級科技計劃立項項目69項,其中省、市和縣級分別為8項、23項(其中10項為醫療衛生項目)和38項,共獲省、市財政支持資金380萬元。

全縣小學學齡兒童凈入學率、小學畢業生升學率和初中畢業生升學率分別為100%、100%和97.3%;高中教育質量繼續攀升。2011年,全縣參加高考考生共5521人,本科上線率達到38%;美術成績繼續領跑全省,上本科線486人,其中3名同學被清華大學美術學院錄取;民辦教育不斷規范。全縣共有民辦中小學18所,在校學生2.5萬人;職業教育穩步發展。中職學校招生人數逐年增加,2011年,全縣中職學校共招生3740人。

表9:2011年全縣各類學校情況

|

數量(所) |

在校學生(人) |

招生(人) |

畢業生(人) | |

|

中等專業學校 |

3 |

7934 |

3740 |

2875 |

|

技工學校 |

2 |

9722 |

3311 |

2697 |

|

中學 |

46 |

64737 |

21140 |

20087 |

|

小學 |

91 |

85676 |

17036 |

14952 |

|

幼兒園 |

76 |

31633 |

21620 |

11893 |

|

合計 |

218 |

199702 |

66847 |

52504 |

十一、文化、衛生和體育

文化基礎設施建設不斷夯實。全縣17個鎮文化服務中心大樓已全部建成并投入使用,每個鎮都有1個文化廣場。縣城文化中心一期工程“一院兩館”(影劇院、文化館、圖書館)主體工程、裝修工程、廣場及市政工程建設、道路橋梁建設已全面完工,現已進入驗收階段;開展文化下鄉活動。組織博羅縣文化館業余藝術團演員赴羅陽鎮、園洲鎮、石灣鎮、公莊鎮、楊僑鎮送戲下鄉演出共5場次;文藝創作形勢喜人。報告文學《護送陳毅赴延安》在全國老干部“與黨同呼吸、共命運、心連心”征文活動中獲得全國一等獎;小品《退休綜合癥》獲得國家小戲小品二等獎、省群眾文藝作品評選一等獎、惠州市群眾文藝作品評選一等獎;音樂作品《伴侶》榮獲廣東省第五屆舞蹈音樂花會銀獎。

全縣有17個文化服務中心;圖書館1個,藏書7.05萬冊;博物館1個,文物藏品1044件,錢幣2.8萬枚;書店發行圖書161萬冊;全縣廣播站22個,電視發射臺1個。有線電視人口覆蓋率為99.8%,廣播人口覆蓋率為100%。

全縣共有衛生機構105個,其中:醫院6間,衛生院22間,門診部30間,診所、衛生室、醫務室40間,其他衛生機構7間;床位2364張,衛生技術人員3640人,其中:執業(助理)醫師1273人,注冊護士1269人,執業(助理)醫師和注冊護士同比增加419人和243人。全縣平均每千人口擁有床位數2.78張,擁有衛生技術人員4.28人,擁有執業(助理)醫師1.5人,擁有注冊護士1.49人。

全縣有7個足球場,852個籃球場,68個田徑場,2個游泳場。全縣有省、市注冊運動員近400人,其中省注冊36人。全年向市體校輸送了38名運動員,向省體校輸送了6名運動員,向省隊輸送了1名運動員。在市青少年錦標賽中,籃球項目囊括了男子甲、乙組項目和女子甲、乙組項目以及團體總分項目五個第一名,田徑、游泳項目也取得了金牌和團體總分第一名的好成績;在省少年籃球錦標賽中,我縣獲男子乙組第二名、女子甲組第八名,王嘉慧獲省跆拳道青少年錦標賽

十二、環境保護

深入開展環境污染治理工作,全年檢查企業約4000家次,立案查處442宗環境違法行為,責令限期整改217宗,下達行政處罰決定393宗,責令58家超標超量排污企業限期治理,關閉污染企業7家,共計征收排污費915.3萬元。2011年單位GDP能耗下降3.67%,全縣城鎮污水處理能力達12萬噸/日,縣城污水處理率92.6%。

環境質量整體上保持穩定,城鎮空氣質量達到國家二級標準,東江主干流、公莊河、沙河及主要飲用水源、水庫水質符合功能區要求,局部水質有所改善,城鎮區域聲環境質量達到功能區標準要求,工業企業固體廢物得到有效處置,環境基礎設施建設穩步推進。

十三、人口、人民生活和社會保障

全縣常住人口104.65萬人,增長0.7%;戶籍人口85.18萬人,同比增加0.41萬人,增長0.5%。其中男性人口為43.13萬人,女性人口為42.05萬人。戶籍總人口中農業人口為60.61萬人,占71.2%,非農業人口為24.57萬人,占28.8%。人口出生率為12.23‰,下降0.36個千分點;死亡率為5.11‰,下降0.07個千分點;人口自然增長率為7.12‰,下降0.29個千分點。

2011年全縣城鄉居民人民幣儲蓄存款余額206.4億元,增長16.3%。

年末全縣企業參加養老保險 12.56萬人,增長29.3%;參加醫療保險21.34萬人,增長53.7%;參加工傷保險18.06萬人,增長73.2%;參加生育保險21.34萬人,增長2.8倍。全年共征繳各項社會保險基金8.1億元,增長8.6%。

民生投入繼續加大。財政支出方面,繼續向民生方向傾斜,2011年全縣財政支出用于農林水事務、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障以及文化方面等民生領域的支出為19.7億元,占財政支出比重高達65.5%;全年投入8400萬元推進“規劃到戶、責任到人”扶貧開發工作,13個省級貧困村年集體收入達5萬元,同時基本實現“三個有”目標:有綜合文化室(農家書屋)、有文化小廣場、有文化宣傳欄;改造農村貧困戶泥磚房550戶;農村低保標準提高到每人每月213元。

年末全縣共有敬老院16間,社會福利院1間,光榮院1間,共收養638人。全年各類救濟總人數19472人,低保對象16901人,全年發放低保金1751.19萬元,社會救濟對象得到應保盡保。全年福利彩票銷售額達10019萬元,增長28.9%;優撫革命傷殘人員117人。

注:1、本公報統計數據均為初步統計數。

2、公報中生產總值、各產業增加值絕對數按現價計算,增長速度按可比價計算。 搜一下

搜一下

粵公網安備 44132202100104號

粵公網安備 44132202100104號