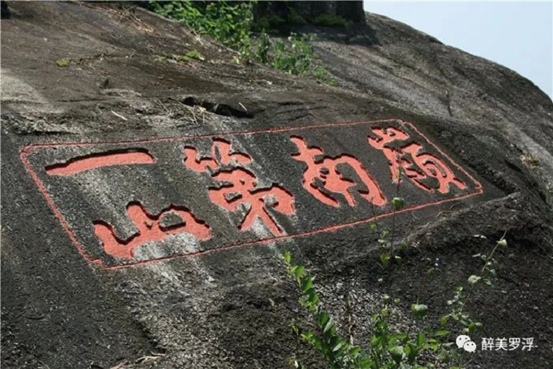

?近段時間以來,羅浮山景區連續在山崖、山澗石頭上,發現了17處神秘的摩崖石刻。

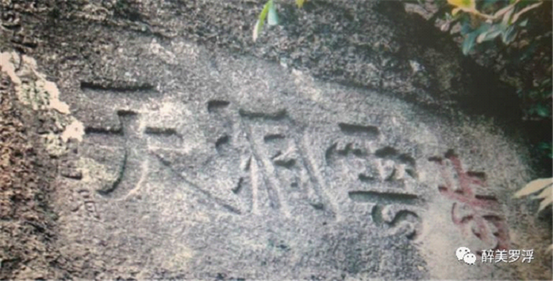

經景區工作人員實地調查,17處摩崖石刻中,其中8處此前未有記載,另9處摩崖石刻比如“龍門潭”、“步云洞天”、“水簾洞”“四老坪”等則是登記在博羅縣政協文史委員會副主任鄔榕添老師《羅浮山摩崖石刻》記載的已佚石刻(即找不著)中。

新發現的17處摩崖石刻上的文字工整有力,應該出自書法名流之手,但關于這些摩崖石刻系何人所刻目前仍是一個未解之謎。由于鑿刻摩崖石刻的時代較為久遠,部分文字難以辨認。所以,接下來羅浮山景區工作人員將組織專家深入現場作進一步的考證。

深入羅浮山,探尋摩崖石刻

摩崖石刻是中國古代的一種石刻藝術,指在山崖石壁上所刻的書法、造像或者巖畫。作為起源于遠古時代的一種記事方式,它盛行于北朝時期,直至隋唐以及宋元以后依然連綿不斷,有著精致的雕刻技藝和豐富的歷史內涵。被喻為百越群山之祖、粵岳的羅浮山,古往今來同樣有眾多文人墨客為之長歌,不少游客隱士為之癡迷,連沒有到過羅浮山的李白和杜甫都分別作詩寫道:“余欲羅浮隱,海上同飛翻。”(李白《同王昌齡送族弟襄歸桂陽》)、“結托老人星,羅浮展衰步。”(杜甫《詠懷》)。蘇東坡被貶惠州時,途經羅浮山,即上岸“便向羅浮覓稚川”。隨后在2年多的寓惠期間,蘇東坡共寫下了幾十首有關羅浮山的詩文。

據博羅縣志及羅浮山志記載,羅浮山的十八洞天中,歷史上曾鑿刻了二千多處摩崖石刻。它們有的為地處而題名,有的因感觸而言志,有的為記錄游蹤而摩崖,有的為留題詩作而鐫石。這些摩崖石刻有的已經“浮出”水面,得以翻新維護;有的卻還“沉睡”在深山里,等待后人去發現和保護,有的更可能因歲月變遷山體侵蝕而湮沒于塵土。

為此,這些年來,景區工作人員以及許多熱愛羅浮山的群眾,時常翻閱有關羅浮山歷史文化的書籍,徒步在羅浮山的深山小道、山谷河溝里,尋找山石間的摩崖石刻,并逐一了解考證字體的大小、印刻的時間、背后的故事。

比如羅浮山景區文管所的工作人員以及羅浮山瀾石小學的教師黃景營曾多次深入羅浮山的山林中,翻山越嶺、攀爬群山,尋找隱秘在山間的摩崖石刻。在歷盡艱辛之下,終于使這17處摩崖時刻得以“重見光明”。文管所的工作人員表示:“羅浮山很多摩崖石刻經過時間的洗刷,雖然不顯眼,但卻有著悠久的歷史和醇厚的文化底蘊,希望它們能被更多的人看到。”

“羅浮”宋代篆體摩崖石刻最為古老

據舊志記載,羅浮山摩崖石刻最多時有2000多處,由于時代久遠,許多已湮滅。目前已發現的有180多處,于1989年被列入廣東省級文物保護單位。

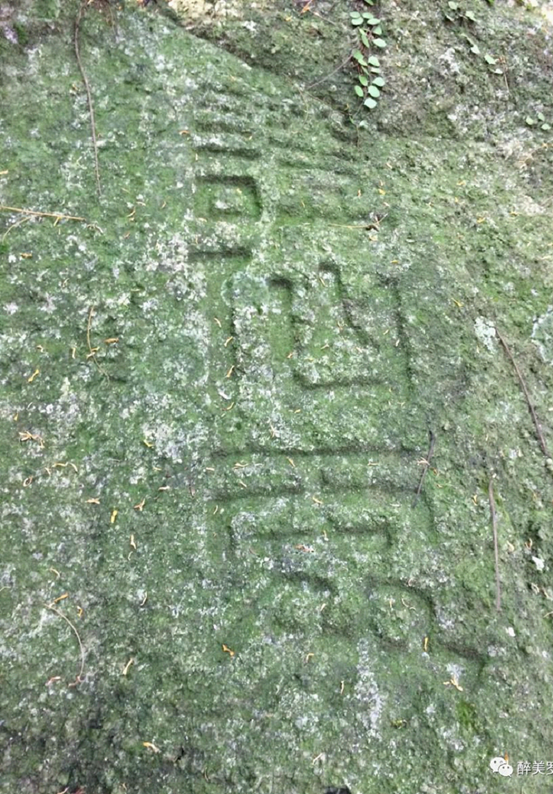

在已知的石刻中,年代最為久遠的有“羅浮”、“長壽澗”兩處宋代石刻。由于這兩處石刻位于白鶴觀附近的五龍潭,就在溪谷潭邊,顯然因為這里的特殊地理位置,雖然早就發現,但眾人卻難得一覓真容。

“羅浮”和“長壽澗”石刻均是宋代篆體石刻。“羅浮”石刻單字規格達150cm×120cm,刻于宋代淳熙已亥年間(公元1179年),朗月望目郡守雒陽吳裒男有書,距今已有八百三十多年的歷史。“羅浮”石刻不僅年代較為久遠,還是現存古代石刻中字體最大的石刻。而“長壽澗”石刻,單字規格為20cm×15cm,是圣宋皇祐二年(公元1050年)閏十月二十七日提點諸州刑獄太常博士范陽祖無擇題。

“龍門潭”則位于五龍潭略下游處的民國時廣東省長陳濟棠的致遠樓旁邊溪谷,周邊很是荒蕪,字跡隱于綠苔中,沒有顏色,更難以發現。“龍門潭”的潭字也完全看不見,應該是綠苔遮蓋住了。

據發現的這石刻的工作人員說,當時他們最先看到了“龍門潭”,爬近前時再在其對面又看到了“釣臺”兩個字石刻。而“釣臺”旁邊很象一條鯉魚的石頭上,則有一首詩,落款為已酉道乾子題,一些字暫辨認不出來。全詩可能如下:“水源發處鯉回頭,返本還元靜里休。時人莫作凡魚看,獨挽狂瀾不上鉤。”

新發現摩崖石刻匯總

17處新發現摩崖石刻分布:

白鶴觀(5處)、黃龍觀(3處)、茶山觀(即黃仙古洞,2處)、寶積寺舊址(2處)、玉女峰(2處)、洗耳泉附近(1處)、華首臺、飛龍泉

希望廣大游客或者山民在羅浮山游覽時,多多利用自己善于發現美的眼睛,讓那些“沉睡”在羅浮山里的新摩崖石刻“重見光明”!

如果您發現尚未登記的古代摩崖石刻,請您一定要拍照記錄下來,發回給我們。而為了感謝大家的支持,發現古代摩崖石刻者,我們將有獎勵哦!

聯系方式:羅浮山風景名勝區文物管理所

電話:0752-6309320

郵箱:282352820@qq.com

責任編輯:游林

編輯:劉艷如

校對:朱家裕

信息來源:公眾號“醉美羅浮” 2018-07-20

粵公網安備 44132202100104號

粵公網安備 44132202100104號