來源:《羅浮山風物志》、《羅浮山志》(新編版)、《羅浮山論文集》等

茶有解暑止渴、清熱降火、消食利尿、提神醒酒功效,是世界性的飲料之一。若你品嘗過龍井、烏龍、普洱、鐵觀音等名茶,也不妨嘗試一下山鄉(xiāng)村野的山茶,它們是別具風味的。

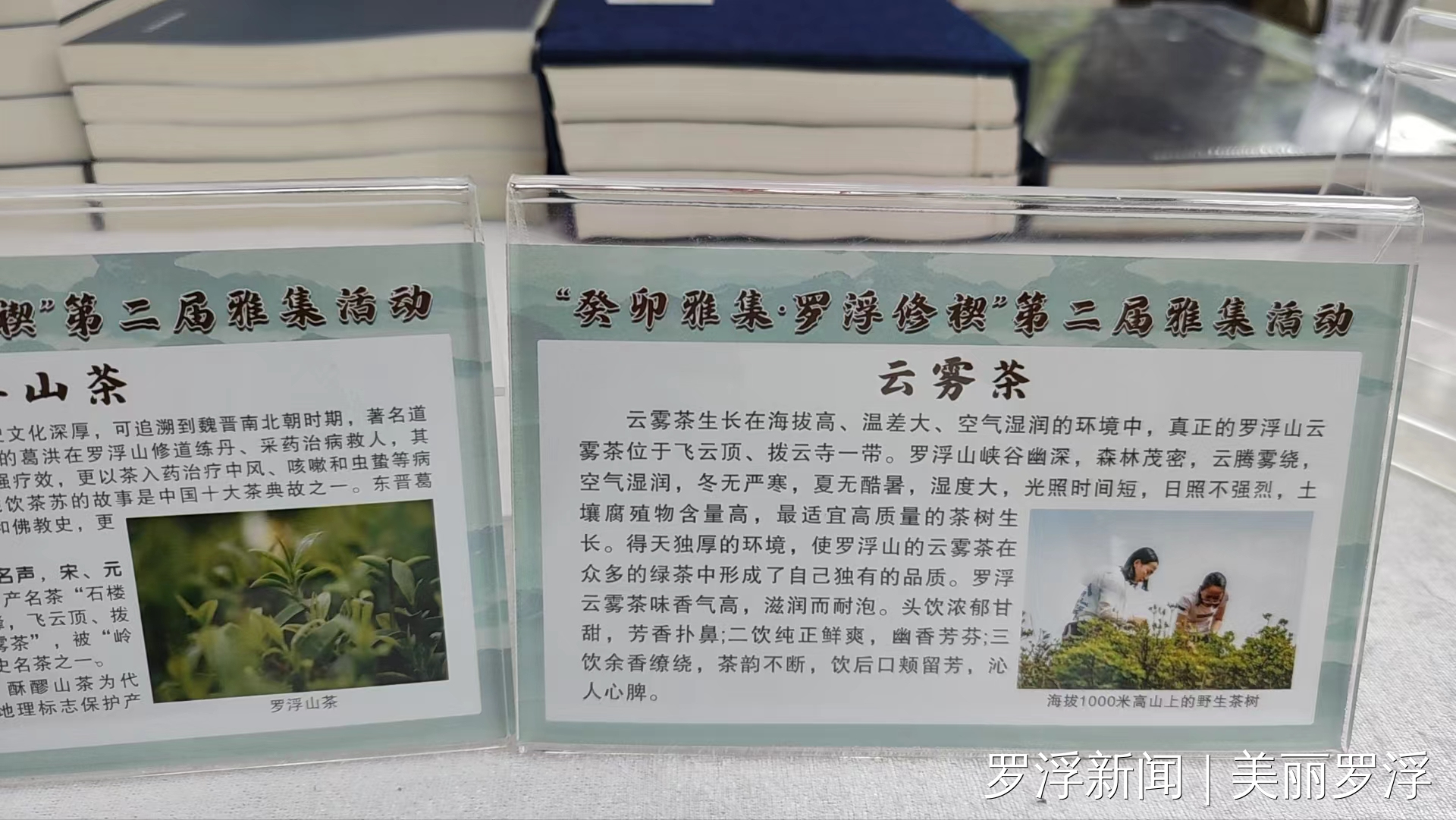

羅浮山山茶歷史文化深厚,可追溯到魏晉南北朝時期,著名道學家、中國古代十大名醫(yī)之一、化學家的葛洪,敦煌名僧單道開先后移居羅浮,在他們修道煉丹、入藥治病的推動下,逐漸開始推廣羅浮山的植茶事業(yè)。唐朝是道教的鼎盛時期,在唐女皇武則天遣使羅浮采藥,唐玄宗派申太芝到羅浮都虛觀(即今沖虛古觀)設壇求雨后,羅浮道教聲明顯赫,羅浮茶趁此機遇逐漸發(fā)展起來,山里已有規(guī)模的茶園,羅浮茶已有一定的名聲。宋元是羅浮茶發(fā)展的高峰期,羅浮山茶已列為名茶,其茶園均分布在寺觀、庵堂周邊。寶積寺東北之石樓峰出產名茶“石樓新茗”。明清時期是羅浮茶發(fā)展的鼎峰。飛云頂、撥云寺、酥醪村茶山、丫髻峰出產“云霧茶”,被“嶺南三大家”之一的屈大均列為嶺南歷史名茶之一。明清時期羅浮山植茶之地甚多,現山上均有不少野生茶樹。民國時期,羅浮茶在嶺南百姓心中仍然是嶺南名茶的代表。現在主要是酥醪村在種植茶園,一共約100畝。

羅浮山自認環(huán)境十分宜茶,茶葉品質極佳,每有文人、官宦、游人造訪羅浮寺觀,道士以云霧茶待客,自然對云霧茶起到廣泛的宣傳作用,羅浮茶亦成為寺觀必備羅浮特產之一。據文獻記載,東晉名僧單道開“常衣粗褐,或贈以繒服,皆不著。不畏寒暑,晝夜不臥,恒服細石子,一吞數枚。…… 日服鎮(zhèn)守藥數丸,大如桐子,藥有松、蜜、姜、桂、茯苓之氣,時服飲茶蘇一二升而己,自云能療目疾,就療者頗驗。視其行動,狀若有神。《浮山志》記載:“云井雨前茶,以寺前澗中云井名。每谷雨前采之,可得五六十斤。味略苦而清沁心脾。飲后舌本殊甘。”南海人顏薰入浮山酥醪觀,途徑佛子坳茶亭,就在茶亭憩息時,“道出款茶,煩渴乍消”。陳青槐造訪沖虛觀,“主者出見,以嶇溜茶、月餅餉客”。另有劉世重游覽羅浮山沖虛觀,賦詩亦有“山衲留茗款”。

羅浮山有一種長在陡峭的山峰的“企柳茶”,因為生長在海拔一千多米的撥云寺旁,故也稱“云井茶”。這種茶在谷雨前采摘,“味略苦而清心沁脾,飲后舌本殊甘”。蘇東坡稱贊這種茶:“縱復苦硬終有錄,汲黯少戇寬饒猛”。有人品嘗后覺得“不在武夷巖茶下”!羅浮幽居洞北,有一間茶庵,每年春分前一日,山民便在茶庵過夜,春分凌晨便上山采茶,采回后,又經多種工序揉制而成。據《廣東新語》載,這些茶:“試以景泰泉水,芳香勃發(fā),是曰羅浮茶”。宋朝淳祐年間(公元1241-1252年)逍遙子就有“羅浮茶”詩:

活水仍將活水煎,茶經妙處莫虛傳;

陸顛所在閑題品,未試羅浮第一泉。

羅浮山另有一種“云霧甜茶”,它既非紅茶,也不是甜茶。據《羅浮志》卷二載:“云霧甜茶,峒岷揀雜樹中柚(音綢)木者,摘其嫩葉搗為團,曝干如普洱茶餅一般,味甘性涼,以解暑熱宿食最效。”這種甜茶,茶色澄亮、入口純滑茶香四溢,后味甘甜。歷代的和尚道士均作為養(yǎng)身的長年飲料。到羅浮山的游客,若是夏秋登高,這羅浮甜茶更是清熱解渴,消除疲勞的上好飲品。值得稱道的是它還有降低膽固醇的功效。

羅浮山甜茶是酥醪特產,已經是一種傳統(tǒng)名茶。由于它味道甘甜可口,具有清涼解熱、止渴生津、開胃消滯、降膽因醇等作用。最重要的是它兼具茶、糖、藥三種功能,古人多做清熱解毒和安神降壓之用。近年對羅浮甜茶產品成分檢測發(fā)現,其甜味來自根皮苷成分,含量達12.6%,歸屬于黃酮化合物中的二氫查耳酮類。中國科學院藥物研究所實驗發(fā)現根皮苷可以很好的抑制肌體對糖分的吸收,同時具有修復體內胰島素的功能,能降脂、抗腫瘤、抗氧化和抗過敏功效。對增強免疫、防治心血管病、糖尿病有明顯作用。

古民謠為證:

羅浮甜茶,無仙不夸。

葛洪秘制,養(yǎng)生精華。

去脂上品,道茶奇葩。

常飲長壽,福祉萬家。

——明代·佚名

粵公網安備 44132202100104號

粵公網安備 44132202100104號