五月五,

是端陽。

門插艾,

香滿堂。

當粽香與艾草香彌漫在街巷,

端午節也悄悄來到了我們身邊。

端午節也叫端陽節、重午節、五月節、女兒節、詩人節,

是我國所有傳統節日中叫法最多的節日。

“仲夏端午。端者,初也。”

西晉《風土記》中的記載,

可能是“端午”一詞最早的出處。

但作為傳統節日,

端午節始于春秋戰國時期,

迄今已存在了2000多年,

是我國首個躋身世界“非遺”的節日。

端午來時,

天朗氣清,

夜短晝長,

夏日的韻味悄然鋪展開來。

但你知道嗎?

這個粽香撲鼻的節日,

其實也是古人的“衛生防疫日”。

那么,

為什么說端午節是

古人的“衛生防疫日”呢?

民諺曰:“端午節,天氣熱,五毒醒,不安寧。”農歷五月又俗稱“毒月”,此時已經進入暑季,毒蟲雜菌繁殖迅速,人很容易患病。所以民間在端午節這天,常采集一些草藥,或是懸掛,或是佩戴,或是洗浴,或是服食,以求祛病強身。

不僅如此,

端午節的許多習俗,

也反映著古人對疾病的預防意識,

是他們獨特的防疫小妙招。

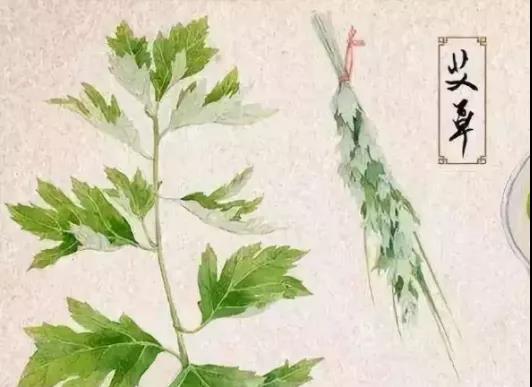

掛艾草、懸菖蒲

“五月五端午,天師騎艾虎,手持菖蒲劍,瘟神歸地府。”這一首廣為流傳的歌謠,形象地敘述了端午節家家戶戶門上插艾草和菖蒲驅逐瘟疫的習俗。

端午節插艾,是為了不讓邪毒進入庭院房間。艾草是多年生草本或略成半灌木狀植物,它的莖、葉都含有揮發性芳香油,所產生的奇特芳香,可提神通竅、殺蟲滅菌,也能驅蚊蠅、蟲蟻,凈化空氣。菖蒲則為水生草本植物,被稱為五瑞之首。此草是中國傳統文化中可防疫驅邪的靈草,其根莖花汁可入藥,有芳香開竅、祛痰散風之功,現代人也用它入藥,提取芳香油。

沐蘭湯

沐蘭湯中的“蘭”,不是現在的蘭花,而是菊科的佩蘭。端午時值仲夏,是皮膚病的多發時節,古人常以蘭草湯沐浴去污。唐代更把五月稱為“浴蘭之月”,可見蘭湯沐浴的習俗很盛行。蘭花號稱天下第一香,芳香能辟穢祛邪,“浴蘭”可以除病驅瘟。從現代眼光看,香草中含有多種揮發油,具有殺菌、抑菌作用,以香草煎湯清潔身體,有防病保健的功效。

系五絲

在中國傳統文化中,象征五方五行的五種顏色“青、紅、白、黑、黃”被視為吉祥色。端午以五色絲線合股成繩,系于臂膀,稱“百索”。五色絲線象征五龍,以鎮五毒。 為讓孩子避開蛇蝎類毒蟲的傷害,端午節的早晨,大人們起床后的第一件大事就是在孩子手腕、腳腕、脖子上拴五色線。五色線不可任意折斷或丟棄,只能在一場大雨或第一次洗澡時拋到河里,意味著讓河水將瘟疫、疾病等邪毒沖走,兒童由此可以安康無憂。到如今,這種習俗延續成了長命縷、長命鎖、香包等漂亮飾物,成為端午節特有的民間工藝品。

佩香囊

佩香囊是從系五絲中衍生而來,將五色絲線與具有殺蟲作用的中藥雄黃結合起來。《清嘉錄》上說,端午“制繡囊絕小,類荷包之形,中盛雄黃,謂之雄黃荷包……皆系襟帶間以辟邪”。 現在香囊的內容物已比從前復雜得多,除雄黃外,還常裝入一些蒼術、白芷、菖蒲、川芎、藁本、甘松、山柰、冰片、樟腦等芳香中藥,使這些藥袋具有更好的祛毒防疫效果。

飲雄黃酒

清朝曾有詩詠道:“稱錘粽子滿盤堆,好侑雄黃人酒杯。馀瀝尚堪祛五毒,亂涂兒額噗墻隈。”描寫的就是人們在端午節喝雄黃酒避蟲毒的習俗。 雄黃是一種中藥,其藥性辛苦、溫,有大毒,既可以外搽又可以內服,主要用做解毒、殺蟲,外用治療惡瘡、蛇蟲咬傷等。藥理研究顯示,雄黃對多種病菌有良好的抑制作用。民間將蒲根切細、曬干,拌上少許雄黃,浸白酒,也有單獨把雄黃研磨成粉末放入白酒內泡制成雄黃酒。還有的地方會將喝剩的雄黃酒貯藏起來,平日遇有蟲咬紅腫,可以涂抹解毒消腫。

采草藥

端午采藥自古成風,早在春秋時期,人們在端午節這天,會紛紛前往田間山野采集車前草,曬干后備用。因為這時正值許多草木的莖葉成熟期,可以碾制成藥。

宋·陳元靚《歲時廣記》卷二十二“采雜藥”引《荊楚歲時記》佚文:“五月五日,競采雜藥,可治百病。”浙江桐廬、湖北監利等地都在端午有上山“采草藥”之俗。因端午前后許多草藥莖葉成熟,正值采收時節,故形成此俗。

端午佳節承載了人們對圣賢的緬懷,對健康的追求,對疾病的防治,對美好生活的期盼。看似簡單的端午習俗,也藏著很多防疫知識。

今年的端午節與往年不同,目前我國疫情防疫形勢依然嚴峻,容不得掉以輕心。面對狡猾的病毒,我們應該像古人防疫一樣在方方面面有所“講究”,絕不能放松防疫意識。小長假來臨,我們要做的就是不扎堆、不聚集,不給病毒留任何機會,不給防疫工作“添亂”。

端午已至,愿你安康!

主站首頁

主站首頁 網站首頁

網站首頁  博羅新聞

博羅新聞 政務公開

政務公開 機構職能

機構職能 專題專欄

專題專欄 聯系我們

聯系我們

粵公網安備 44132202100104號

粵公網安備 44132202100104號